Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, en 2022, l’Europe a voté pour la fin de la vente des voitures à moteur thermique dès 2035.

Devant la catastrophe industrielle qu’elle a contribué à engendrer, l’Europe rétropédale en décembre 2025 sur le tout électrique et assouplit sa réglementation.

Ce repli dégradant m’interpelle. Comment l’Europe a pu en arriver là ? Comment a-t-elle pu se ridiculiser et se délégitimer à ce point ?

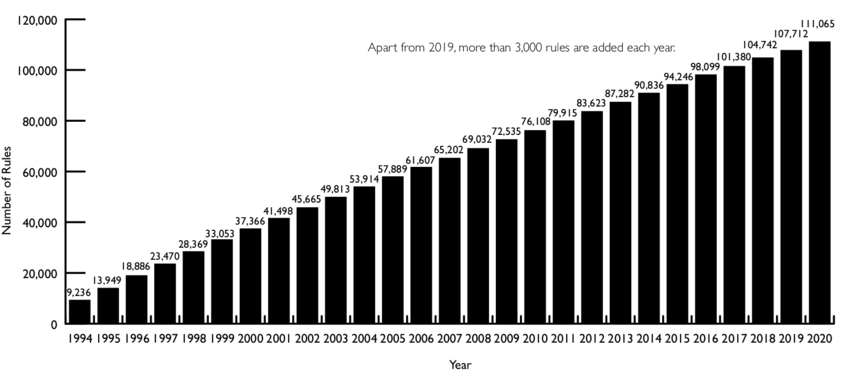

Nous le savons, l’Europe est une usine à produire des normes.

Par exemple, afin de lutter contre les émissions polluantes des véhicules automobiles, les technocrates européens ont publié en trente ans pas moins de sept générations de normes toujours plus contraignantes.

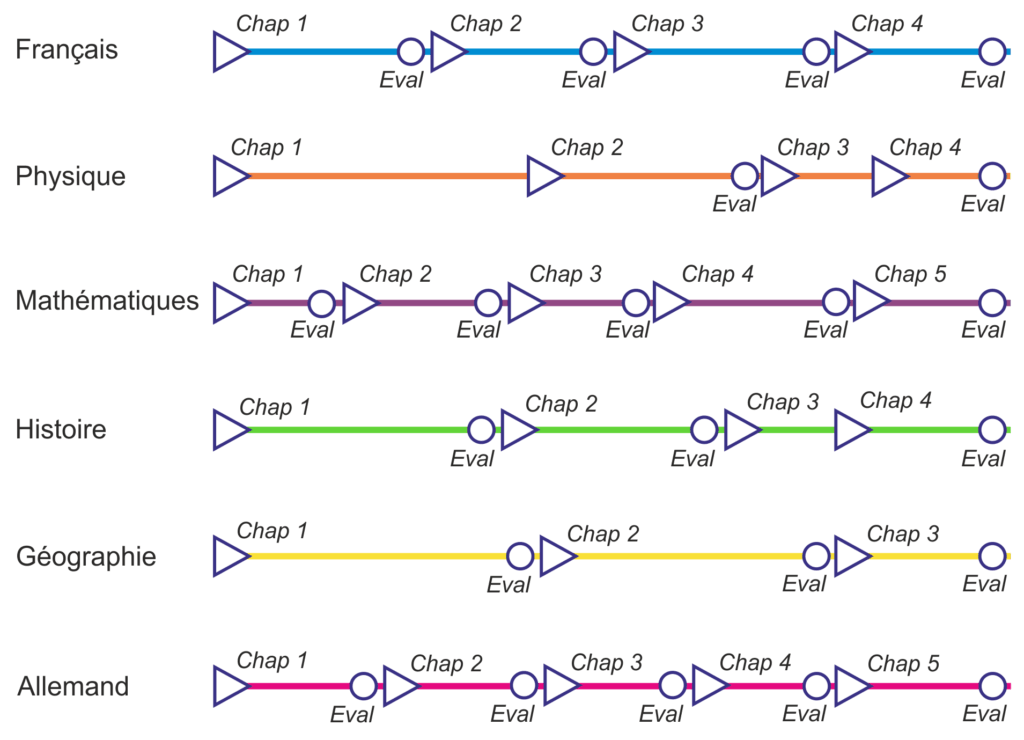

La chronologie de ces normes pour les véhicules particuliers est la suivante :

- Euro 1 (1992-1993) : Introduction, avec limites pour CO, HC+NOx, et particules (diesel).

- Euro 2 (1996-1999) : Réduction des seuils de CO, HC+NOx (essence et diesel).

- Euro 3 (2000-2004) : Séparation des limites HC et NOx, réduction des particules.

- Euro 4 (2005-2006) : Durcissement des limites, réduction drastique du CO.

- Euro 5a, 5b (2011-2013) : Renforcement pour les diesels (particules), introduction du filtre à particules (FAP).

- Euro 6 (2014) : Réduction drastique des NOx diesel, utilisation de l’AdBlue (SCR) et du système EGR.

- Euro 6c, 6d (2018-2021) : Introduction des tests en conditions réelles (RDE) et des limites plus strictes (Euro 6d).

- Euro 7 (2026) : Réductions encore plus importantes, inclut les freins et les pneus.

Dans l’esprit du législateur, ces normes avaient pour but de contraindre les constructeurs à innover afin de produire des véhicules toujours moins polluants. Noble objectif !

Les premières normes étaient relativement faciles à atteindre et à industrialiser. Des dispositifs techniques connus et maîtrisés tels que la suppression du plomb dans l’essence, l’injection contrôlée puis le catalyseur ont permis de respecter les prescriptions.

Toutefois, on pouvait s’en douter, il est devenu de plus en plus difficile de respecter les nouvelles exigences, qui ont engendré des solutions qui ont complexifié et fragilisé les moteurs. Des dispositifs parmi lesquels on trouve l’injection d’urée (AdBlue) et le downsizing des moteurs.

Sous le vocable de downsizing se cache un ensemble de dispositifs qui visent à limiter les frottements internes du moteur. Il s’agit principalement de moteurs à trois cylindres de faible cylindrée, mais turbocompressés, capables de produire des puissances importantes pour de tout petits moteurs.

Cette solution fonctionne sur papier et sur les bancs tests. Mais à l’épreuve de la vraie vie, ces économies n’existent pas. J’avais abordé cette question il y a plus de 10 ans dans l’article « moteurs et CO2, progrès ou esbroufe ? ».

Les règles de la thermodynamique et de la physique sont têtues ! Et les progrès ne se font qu’à la marge, n’en déplaise aux bureaucrates.

Pour tenter de respecter les normes, les constructeurs ont sorti dans une certaine urgence des moteurs qui se sont avérés structurellement fragiles et souffrant de défauts de conception.

Les divers scandales qui ont émaillé la réputation des constructeurs tels que Peugeot, Citroën, Ford, Renault, Fiat, Opel, VW impliquent des catastrophes industrielles qui s’avéreront possiblement fatales à terme.

Dans le domaine de la sécurité, les technocrates européens ne sont pas en reste puisqu’ils imposent des normes toujours plus drastiques avec le bel objectif de « zéro morts sur les routes d’ici 2050 » (initiative Vision Zéro).

En matière de sécurité passive, les normes contribuent à produire des véhicules toujours plus imposants et dont on remarque qu’ils vont à l’encontre de la lutte contre le réchauffement climatique.

La sécurité active n’est pas en reste puisque de nouvelles règles de sécurité sont imposées. Par exemple, la norme GSR2 (General Safety Regulation 2) est obligatoire depuis juillet 2024.

GSR2 comprend un lot de dispositifs techniques parmi lesquels : l’adaptation intelligente de la vitesse, la détection en marche arrière par caméra ou capteurs, l’avertisseur de perte d’attention en cas de somnolence ou de distraction du conducteur, les enregistreurs de données d’événement, le signal d’arrêt d’urgence, le maintien de la trajectoire et le freinage automatisé (ouf !)

L’Europe contribue ainsi à la production de chars d’assaut fragiles et bardés d’électronique dont personne ne veut, faute parfois de pouvoir simplement se l’offrir. Ce qui est peu gênant pour des citadins devient beaucoup plus problématique pour les populations suburbaines ayant besoin d’une bagnole.

C’est ainsi qu’à la demande des constructeurs actuellement exsangues, les technocrates européens ont accepté de se pencher sur les « Kei cars » qui sont une catégorie de microvoitures populaire au Japon. Voiture limitée en taille et en puissance, elles n’ont pas les mêmes contraintes que les automobiles que nous connaissons. Il s’agit encore une fois d’une forme de reculade des autorités européennes qui semblent beaucoup se tromper ces temps.

Le grand bond en avant

Entre 1958 et 1962, le président Mao Zedong lance la politique économique du Dà yuè jìn, soit le Grand Bond en avant. Cette politique volontariste visait à l’optimisation de la production par la collectivisation de l’agriculture, le développement des infrastructures industrielles et la réalisation de projets de travaux publics de large envergure, le tout dans le but de rattraper le retard de la Chine au pas de charge.

Des objectifs délirants tels que dépasser la production britannique par le biais de hauts fourneaux ruraux donnent une idée de ce que peut décider une bureaucratie irréaliste. En effet, ces fourneaux produisaient un acier de très médiocre qualité, alimentés par toute la ferraille environnante, dont les casseroles et des pièces de monnaies, une production qui n’a jamais approché, de près ou de loin, la production anglaise.

La collectivisation forcée associée à un appareil bureaucratique aux ordres du Grand Timonier aura provoqué une succession de mensonges sur la productivité qui rappellent les exploits irréalistes de Stakhanov qui, en 1935, avait dépassé pas moins que quatorze fois la norme d’extraction de charbon.

Tout ce délire technocratique et centralisé, aura surtout engendré une famine qui aura fait entre 30 et 70 millions de morts, soit la famine la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité.

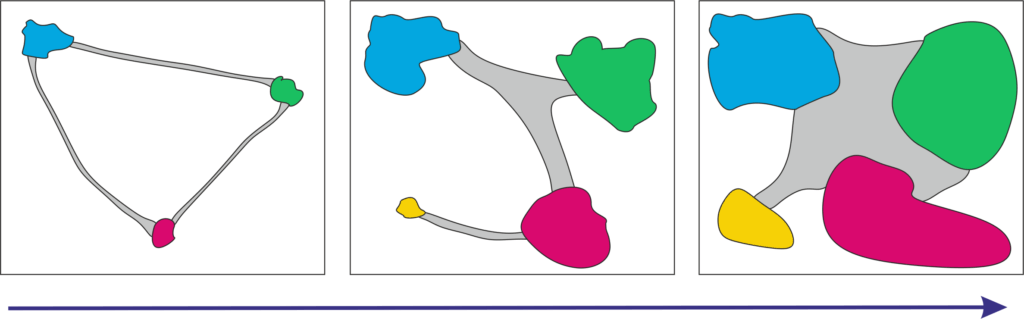

Durant cette période, le Grand Timonier a aussi lancé la campagne des quatre nuisibles. En brillant analyste, Mao avait identifié la nécessité d’exterminer les moustiques, les mouches, les rats et les moineaux, car ils nuisaient aux récoltes.

Un problème appelant une solution, ce grand ami des bêtes avait donné aux citoyens la consigne de faire du bruit pour effrayer les oiseaux et les empêcher de se poser, les forçant ainsi à voler jusqu’à ce qu’ils tombent du ciel d’épuisement.

Si le Grand Bond en avant n’a jamais permis d’atteindre les objectifs de production d’acier, en revanche, cette campagne a bien éradiqué les moineaux. Résultat, les criquets ont ravagé toutes les cultures, ce qui a empiré la situation de famine en Chine. Champion Mao !

Aujourd’hui, les mesures excessives de cette époque pas si lointaine semblent bien ridicules. Elles prêteraient à nous faire rire si les conséquences n’avaient pas été aussi catastrophiques et dramatiques pour la population chinoise.

Il est frappant de constater que le désastre a été provoqué par des décisions centralisées, sur la base d’hypothèses simplificatrices et en apportant des solutions unidimensionnelles.

Les moineaux mangent les graines, donc éradiquons les moineaux !

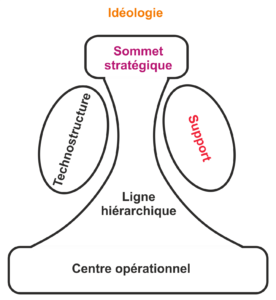

Un processus pervers

Nos technocrates n’ont bien entendu pas l’intention de nuire sciemment. La comparaison avec le Grand Bond en avant peut sembler hardie, toutefois leur fonctionnement bureaucratique présente quelques similitudes mortifères.

Qui peut s’opposer à l’impérative nécessité de limiter les émanations de polluants et de lutter contre le réchauffement climatique ? Personne !

De même, qui peut raisonnablement s’opposer à la sécurité et à l’éradication des morts sur la route ? Personne !

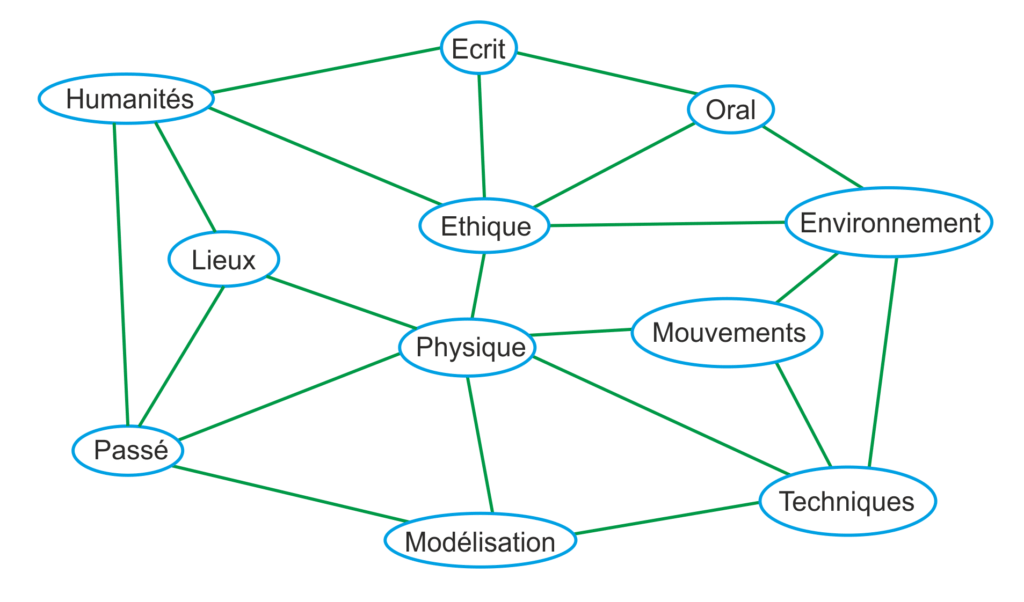

En revanche, qui s’est posé la question sur la faisabilité des mesures ? Qui a fait une analyse systémique sur l’impact des normes et des lois imposées ? Je crains que personne ne l’ait fait sérieusement.

L’initiative Vision Zéro me frappe et me choque. Viser zéro mort sur les routes d’ici 2050 démontre une absence totale de réalisme scientifique. En réalité, l’effort pour obtenir un progrès n’est pas linéaire mais asymptotique. En d’autres termes, l’objectif est inatteignable.

Pensons à la première mission lunaire Apollo 11. Avec des estimations d’échec très élevées, les chances de retour des astronautes étaient loin d’être garanties. Neil Armstrong évoquait le chiffre de 50 %. Atteindre une chance de réussite à 99 % aurait été financièrement hors d’atteinte.

Le risque zéro n’existe simplement pas.

Prononcer un objectif de zéro mort relève d’une tartufferie qui discrédite son émetteur.

La succession des normes imposées à l’industrie automobile est déconnectée de la réalité de ce secteur industriel par nature lent à pivoter.

Exiger une réduction des polluants et en même temps interdire la voiture thermique dans les 10 ans ont fait courir les industriels après deux lièvres.

Pire, le public, seul juge de paix, n’a pas suivi et ne s’est pas massivement reporté sur la voiture à pile. Déstabilisé devant les événements, il s’est mis en position d’attente. C’est regrettable, mais c’est la réalité crue du vrai monde.

Résultat, l’Europe contribue à assassiner son industrie automobile, une des dernières où elle avait encore quelques légitimités.

Une armada de fonctionnaires pond des rapports et des normes qui seront adoptés par des députés aux compétences probablement insuffisantes.

En recherchant les compétences des parlementaires, je m’aperçois que les CV des 720 députés européens sont rarement renseignés sur le site du Parlement.

| Représentation | Nombre de députés | CV renseignés | % renseignés | CV avec formation scientifique |

| Allemagne | 96 | 44 | 46% | 3 (dont 2 médecins) |

| France | 81 | 22 | 27% | 1 |

| Italie | 76 | 23 | 30% | 4 (dont 2 médecins) |

Je trouve assez désinvolte, voire malhonnête de la part des représentants du peuple de ne pas prendre la peine de se présenter à leurs électeurs. Et sur la base des rares qui se donnent cette peine, je constate une très faible représentation de scientifiques. Vous me voyez venir !

Conclusions

L’évolution ne se décrète pas par un oukase.

L’évolution et la disruption n’ont jamais été pilotées par des politiciens.

Les conditions de réussite sont multifactorielles et complexes. La réussite ne peut pas émerger d’un plan quinquennal élaboré de façon technocratique et centralisé.

L’Europe est la seule alliée naturelle de la Suisse, elle mérite d’être défendue. Toutefois, il me semble impératif de réinterroger le rôle et les missions des institutions européennes qui, dans la situation actuelle, ne sont pas porteuses d’avenir. En effet, la richesse provient de la création de valeur, pas de la contrainte ni de la distribution aveugle de monnaie dévaluée.

L’Europe pourrait être la promotrice de grands projets. Pour cela :

- L’Europe doit construire un avenir réaliste et ambitieux, pas un pilotage par contraintes.

- L’Europe doit construire une puissance indépendante, pas de la faiblesse et de la vassalisation.

- L’Europe doit faire confiance à l’esprit d’entreprise, pas à une bureaucratie pesante.

De plus, ce qui est valable pour l’Europe l’est pour tous les gouvernements nationaux.

La comparaison avec le Grand Bond en avant est certes excessive, néanmoins la mécanique de décision présente bien des similitudes qui interrogent. Les conséquences pourraient être tout aussi funestes.

© Pascal Rulfi, janvier 2026.

Écoutez le résumé audio généré par l’IA

Téléchargez l’article : Le Grand bond en avant !